第4回

予防・健康づくり領域の

社会実装に向けた

シンポジウム

エビデンス不足のヘルスケア分野に

新たな7つの指針が誕生

サービス開発・選択時の

参考・指南書としての活用に期待

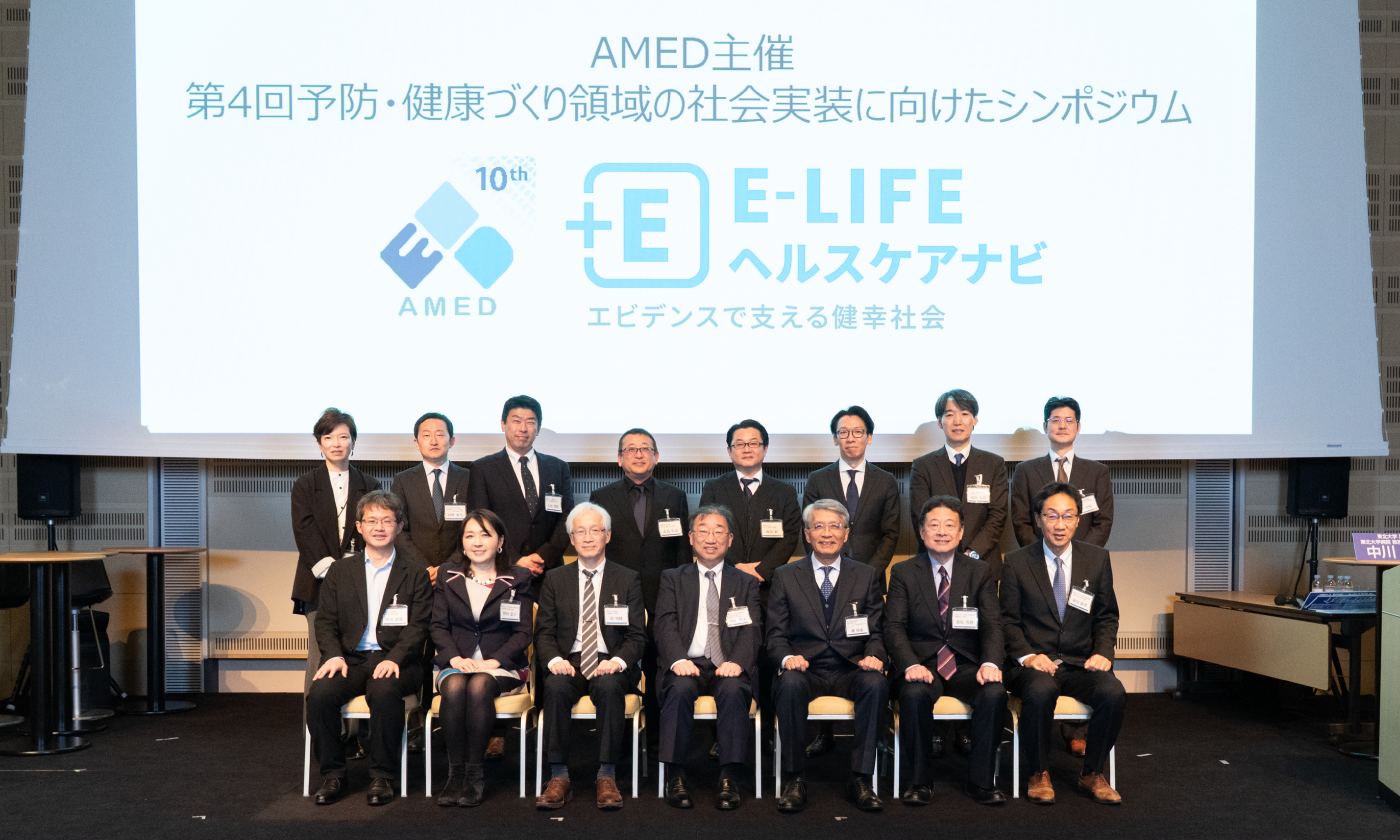

日本医療研究開発機構(AMED)は2025年3月6日、今般策定された予防・健康づくりのヘルスケアサービスに関する7つの指針の内容と活用方法について議論するシンポジウムを開催した。各研究開発代表者による指針の紹介に続き、サービス事業者・利用者が加わって、この指針を今後いかに活用していくかをテーマに意見交換を行った。

人生100年時代に必須の予防・健康づくり。

社会実装に向けてさらに前進を

「予防・健康づくり領域の社会実装に向けたシンポジウム」は2つのセッションで構成された。

まず前半の「セッション1」では、AMEDの支援のもと、予防・健康づくりに関連する疾患分野の各医学会が策定した指針について、それぞれの研究開発代表者が解説するとともに、その活用方法について意見交換を行った。

また、後半の「セッション2」では、サービス事業者とサービス利用者が、それぞれの立場から医学会による指針をどのように読み、活用しようと考えているかについて意見をまとめ、指針の研究開発代表者と討議を行った。

指針をより実効性のあるものにするにはどうしたらよいか、参加者が繰り広げる議論に、会場となった大手町サンケイプラザでは約180名の会場参加者が耳を傾け、オンラインでも約450名が参加した。

シンポジウムの最初に、AMED理事長の三島良直が開会挨拶を行い、2022年度よりAMEDが行ってきたヘルスケア社会実装基盤整備事業における、行動変容・介入に関する科学的なエビデンスレビューによる指針づくりという取り組みについて解説した。

「本領域での成果である指針を真に国民の健康に資するものとして実装し、ヘルスケアサービスの信頼性確保を進めるためには、アカデミア、サービス事業者、サービス利用者皆様の共創が不可欠です。活発な議論を期待しております」と投げかけた。

続いて来賓挨拶を行ったのは、日本医学会/日本医学会連合会長の門脇孝氏。門脇氏は、人生100年時代における安心の基盤は健康であり、そのためには病気になってからの対処だけではなく社会全体で予防・健康づくりをしていくことが必須であると強調。

「3年間の研究により、エビデンスが既に存在する領域、構築されつつある領域、また、今後構築しなければいけない領域が明確化され、今後の課題が明らかになったことも大きな成果であると捉えています。皆様の議論によってこの指針が社会実装に向けて大きく前進する、今日は歴史的な一日になるのではないかと楽しみにしております」と話した。

指針を事業者の自主ガイドラインの客観性担保に活用

続いて経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長の橋本泰輔氏が特別講演を行った。

現在わが国が抱える課題は、少子高齢化と増加する社会保障給付費であり、この先、少なくなった現役世代で社会保障給付費の大半を負担していく、という構造が見込まれる。そんな中、健康がもたらす価値が非常に高くなっていると感じる、と橋本氏は述べた。

また、マクロな視点で見ると、多くの国民が健康になることは、生産性向上や高齢者の労働力人口確保、ヘルスケア産業の創出にもつながり、持続可能な社会保障制度構築への貢献に寄与することになる。「質の高いヘルスケアサービスの創出・振興において、根幹を成すのが予防・健康づくりの分野におけるエビデンスに基いて策定された指針です。今後、この指針の活用の道筋として、サービス提供事業者団体が策定する自主ガイドラインの客観性担保や、事業者の製品・サービス開発への取り組みにつなげていただきたいと考えています。AMEDに設置されたプライマリヘルスケア・プラットフォームを通じて、指針の管理・更新と適切な利用に向けた体制整備を進めていきます」と話した。

医学会発、予防・健康づくりの「指針」とは?

~エビデンスに基づくヘルスケアサービスの社会実装に向けて~

指針をもとに新たなノウハウ、経験を広く共有していく

冒頭、基調講演を行ったのは、本事業においてプログラムスーパーバイザーを務める京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野教授の中山健夫氏。中山氏は、これまで行動変容による予防・健康づくりにおいては、エビデンスの構築が不十分で、疾患領域による差が存在していたと解説。そこで、医学会がエビデンス整理をして指針を策定し、「現時点で最善のものは何か」を導き出した。さらに、これから新たなものをつくり出していくには、どのような方法論が最先端であるかを探る研究手法の開発も同時に重要になる、と述べた。

また、予防・健康づくりの分野は医療とは異なり、いかにQOL(生活の質)を高め、より元気に働けるかといった指標、つまりこれまでの医療が十分にアプローチできていない領域の評価も必要となること、今後、行動変容の多面的評価指標の活用やリアルワールドデータの活用も取り入れるべく議論を行っていると話した。

「この指標をサービス開発やサービス選択時の指南書にしてほしいと考えています。指針作りは本当に大変なので、策定したことがゴールに見えてしまうのですが、決してそんなことはなく、この作成を通して新たな議論をスタートし、情報やノウハウ、経験を共有していきましょう」と投げかけた。

7つの指針、研究開発者がポイントを解説

続いて、予防・健康づくりに関連する疾患分野の各医学会が策定した指針について、それぞれの研究開発代表者が見どころや活用ポイントを紹介した。

●高血圧症

福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教授 有馬久富氏

高血圧は、生活習慣改善によって脳卒中や心疾患を予防可能であるという明確なエビデンスがあるにも関わらず、未治療あるいはコントロール不良の方が多くを占める。このようなエビデンスとプラクティスのギャップを埋めるためにデジタル技術を重要視している。スマホアプリによる介入については「弱く推奨する(提案する)」、ただし長期間(6カ月以降)の効果に関するエビデンスは不十分である、という結果となった。文献検索の結果、血圧計とのワイヤレス接続により血圧値を自動的に収集するスマホアプリでは降圧効果が大きかったことから、今後そういった技術を製品に取り入れ、日本発で世界に発信できるような斬新なサービスを開発していただきたい。

●糖尿病

順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学教授 綿田裕孝氏

糖尿病は放置すると様々な合併症、併存障害を引き起こすが、治療をすればそれらのリスクを軽減できるため、早期発見し通院行動につなげることが重要である。また、食事や運動習慣の是正を中心とした生活習慣の介入が発症予防につながる。ただし、生活習慣の介入は労力とコストがかかるため、デジタル技術によって効率化できれば糖尿病発症抑制効果が期待できるのではと考える。指針策定にあたり、糖尿病の発症を防ぐまでには長期間かかるため、サロゲートマーカーである体重減少をエンドポイントとしてエビデンスを整理した。一般集団や企業の従業員、妊娠糖尿病など対象者を分けた解析も行った。

●慢性腎臓病

大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科学教授 猪阪善隆氏

慢性腎臓病の発症、進展に関して非薬物療法は十分なエビデンスがない現状がある。このため、食事療法、運動やライフスタイルが実際に慢性腎臓病の発症、進展に関わるのか、さらにヘルスケアサービスやデジタルアプリを用いたものが有効かということについて2段階で検討を行った。通常の食事療法や生活習慣改善は、より高い推奨度がついたものの、ヘルスケアサービスやデジタルアプリを利用した場合の多くは、エビデンスが不足していたり、介入が有効かどうか、まだ明確に評価されていなかった。介入手法で分類したところ、受動的なものは行動変容につながらない可能性が高く、意識変容を促しても行動変容につながらない可能性がある。今後、どのような利用の仕方が行動変容につながるのかを見ていきたいと考えている。

●サルコペニア・フレイル

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長 荒井秀典氏

フレイル・サルコペニアという病態は加齢に伴うものであり、健康寿命を考える上で最も重要な概念で、全ての国民がその対策を認識し、全ての医療専門職、介護職がその対策に通じていることが理想である。デジタルへルスサービスを用いたフレイルとサルコペニアの予防、またフレイルやサルコペニア高齢者の改善を目的とした非薬物療法の効果を調べたが、高齢者のフレイル予防やフレイル高齢者のフレイル改善、サルコペニア高齢者のサルコペニア改善については論文がごく限られ、介入研究によるエビデンス構築が課題である。本指針については国際学会でもシンポジウムを企画し発表したいと考えている。

●認知症

高知大学医学部神経精神科学教室教授 數井裕光氏

従来の治療では本人ができていないことを指摘、指導される側面があるが、デジタルデバイスを活用すると本人自身が行動を起こすことで治療が進むという仕組みを作りやすく、当事者の心理的侵襲性を低減できる可能性がある。ほかにも、継続性を高められる、時間的経済的負担が軽減されるなどの利点があると捉えている。現時点ではエビデンス不足により判断を保留するものが多かったが、身体活動、認知訓練、栄養指導、社会的活動などで構成される包括介入においては「強く推奨する」と判断をした。

●メンタルヘルス

産業医科大学人間工学研究室教授 榎原毅氏

国内外を問わずメンタルヘルスは解決すべき大きな課題となっている。我々は今回の知見をより身近に使っていただくために「DeLight Project」というウェブサイトを開設した。そこでは、それぞれのHQ(ヘルスケアクエスチョン)に意見を投稿してもらえる仕組みを作り、内容をアップデートしていく予定である。また、開発事業者のヒントとなるよう、技術動向の調査も行い、トレンドリサーチの知見もサイトで発信していく。解析をした結果、認知行動療法、マインドフルネス、ストレスマネジメント、運動介入などを活用したデジタルヘルスアプリは「行うことを提案する」とした。ただし、例えば認知行動療法アプリといっても多様な要素があり、慎重な議論が必要である。スマホのアプリはインストールしてから7日後には90%が使わなくなるという現状も加味する必要がある。

●女性の健康

秋田大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座教授 野村恭子氏

わが国の女性は半数以上が非正規雇用であり、結婚や育児といったライフイベントによりフルタイムワーカーを離脱するなどキャリア構築が難しい社会背景がある。月経随伴症状、運動習慣、不眠症状など6領域でエビデンスを収集した。「強く推奨する」となったのは、身体活動量増加と体重減少、不眠症状の改善のためのデジタルデバイスアプリであった。システマティックレビューを行い分かったことは、女性にフォーカスした研究がほとんどないこと、質の高い研究が少ないということ。また、女性の不調の背景には疾患が隠れている可能性があるため、産婦人科やがん検診など必要な受診につなぐ仕組みをデジタルデバイスの中に組み込むこともお願いしたい。

使いやすく、続けやすいアプリの開発が研究を加速させていく

総合討議には、サルコペニア・フレイル領域の愛知医科大学栄養治療支援センター特任教授/国立長寿医療研究センター老年内科客員研究員の前田圭介氏も加わった。モデレーターは、国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局グローバルヘルス政策研究センター センター長の磯博康氏が務め、磯氏の質問に対して研究者がフリップを使いながら答える方式で討議が行われた。

●質問「今のデジタルケアサービスについて思うことは?」

野村:「エビデンスを意識できていない。アカデミアの理解と歩調があっていないという課題がある」

榎原:「国内研究の不足だ。国内で市場に広まっているものと、まとまっているエビデンスの乖離があり、大きな課題と考えている」

前田:「高齢者フレンドリーなアプリやサービスが欲しい。高齢者にとってはアプリの使い方を覚えることは難しいので、使いやすく継続率の高いアプリがあると良いと思う」

猪阪:「医療従事者が積極的にデジタル技術を用いることで有効活用につながるのでは。また、意識変容と行動変容のギャップを埋める技術が必要であると思う」

綿田:「どの技術がどのように行動変容を導くかがわからないと、何を組み込めば良いかがわからないので、より効率の良いアプリの作成が期待される」

有馬:「メンタルや女性の健康のためのアプリだとおそらく血圧も下がることが期待されるが、血圧データが取られていないと私たちの分野の検索には引っかからない。健康づくりのアプリ開発時に血圧を入れていただけると、努力しないでエビデンスを得ることができ、私たちのポジティブリストに入れていくことができるので、期待している」

數井:「認知機能訓練としてアプリは有望だが、今回調べたところ、お金を払わないと中身がわからないということが多く、調べにくい部分があった。企業の競争があるという事情は理解しているが、ある程度内容を公開していただけるとありがたい」

これらの意見を受けて、磯氏は「国内のエビデンスの不足があること、また、企業とアカデミアの共創が重要であること、また、ユーザーフレンドリーであることが行動変容に結びつくのではないかというご意見もあった」とまとめた。

●質問「1年後の理想は。そのために各学会がすべきことは?」

野村:「デバイス乱立、AI頼り。AIが進歩することによる発展が期待される」

榎原:「産学官民連携の基盤が整い、本当の意味での共創が1年後にはスタートしていることに期待したい」

前田:「プッシュ系アプリで運動と栄養指導が始まっている。高齢者は真面目で健康志向が高いので、プッシュで情報が送られ指導してくれる、という分野はニーズがあると個人的に思っている」

猪阪:「エビデンス創出のためには、腎機能の低下よりも早期に分かるようなサロゲートマーカーを確立することが重要と考えている」

綿田:「今回の指針づくりで、エビデンス自体が不足しているという事実が認識された。どんどんエビデンスが出ることで、より効率的なアプリ作成につながると期待する」

有馬:「ウエアラブルデバイスの躍進により新たなエビデンスを作っていけば、我々の指針のウエアラブルに対しての推奨度も変わると期待している」

磯氏は「長期間続けられて、なおかつ飽きない、というものが開発されることが期待される。また、私見だが、医師や保健師、管理栄養士、運動指導士などプロフェッショナルな方々や仲間同士など何らかの形で人が介在してときどき強化するといったことも工夫していただけると長期間の効果が見えるのではと思う。より質の高いツールができれば学術研究も進む。互いの共創を進めていきたい」と締めくくった。

サービス事業者・利用者から見た「指針」

~私たちはこう読んだ!私たちはこう使う!~

業界ガイドラインと指針を連携させ、開発を進めていく

休憩を挟んでスタートした「セッション2」では、まずPHRサービス事業協会サービス品質委員会委員長の古屋博隆氏が、業界ガイドラインと指針の連携に向けた取り組みについて話した。

PHRサービス事業協会サービス品質委員会は2023年に発足し、PHR産業の発展と国民のウェルビーイングに貢献することを目的として活動している。活動の中でも重要なものとして「民間事業者のPHRサービスに関わるガイドライン」を2024年6月に発出した。このガイドラインは、既にサービスを開発している、あるいは開発を検討する事業者が自らの活動に活用できるガイダンス的意味合いも担っているという。

このほど発表された医学会発の指針については委員会が独自でガイドラインの「別冊」を作り、事業者にとってわかりやすいように専門用語について解説を補い、ヘルスケアクエスチョンに対しても「このようなサービス、アプリに活用できるのでは」というヒントを添えたものを発行していく。

「せっかく作っていただいた指針を事業者がしっかり活用できるよう工夫をしていく」と古屋氏。また、リクエストとして、7つの指針を横串で見ると、同じサービスでも推奨度が異なるということがあり、目的が異なるため推奨度が違うのは当然ではあるが、トータルでサービス開発する事業者にとっては困惑するところがあるため、次回の検討事項としていただきたい、と話した。

「我々事業者は開発を止めずこれからもエビデンスを構築していきたいと考えているので、今後もご協力をお願いしたい」と古屋氏は締めくくった。

調査結果から見えたヘルスケアサービスへの期待とAMEDの支援策

続いて、AMED医療機器ヘルスケア事業部ヘルスケア研究開発課主幹の阿野泰久氏が、調査結果から見えたヘルスケアサービスへの期待、今後のAMEDが検討している支援策について紹介した。

まず、阿野氏は2024年12月から2025年1月にかけて、ヘルスケアサービス利用者(健康経営企業・自治体)、開発・提供事業者を対象に行った調査結果について紹介した。

健康経営企業や自治体の5割前後がデジタルヘルスケアサービスを導入済み、または導入を検討中で、エンドユーザー1人当たり年額運用経費として、健康経営企業では年間平均4300円程度、自治体では6400円程度の費用を拠出している。導入済み/導入検討中のデジタルヘルスケアサービスの健康課題領域としては生活習慣病が最多。健康経営企業では特に、メンタルヘルスや肩こり、女性特有の健康課題が高いことがわかった。今回策定された指針については8割程度が「サービス導入の意思決定者への説得材料として活用できる」と回答した。

一方、開発・提供事業者の6割強が、デジタルヘルスケアサービスを開発・提供済みまたは検討中であった。デジタルヘルスケアサービスの健康課題領域は、生活習慣病が最も多く、メンタルヘルスやフレイルがその次に続いたが、認知機能の低下や認知症予防もフレイルと同程度となっていたのが特徴的だった。

サービス開発・提供事業者が、指針を活用したサービス開発において必要と考える支援としては、実証フィールドとの連携の場、指針活用方法の勉強会、研究開発資金などの資金援助などが上位に並んだ。今後、指針の策定を望む領域として、睡眠、うつ病対策が高く、口腔領域や予防可能ながん領域、リハビリテーション領域などへの期待も明らかになった。

「今後のAMEDの支援として、指針についての情報発信をするポータルサイトを立ち上げている。予防健康づくりにおいてどのような手法でエビデンスをとればいいかといった研究支援についてもポータルサイトで紹介していく」(阿野氏)。

今後必要となるエビデンス構築については、令和7年度よりへスルケアサービス実用化研究事業、予防・健康づくり社会実装加速化事業を立ち上げて引き続き支援していくとし、公募内容についても告知した。

指針活用法を徹底討論!

アカデミアと現場が協力して実効性を高めていく

指針は、実際に活用されてこそその意義が生まれる。そこで、セッション2においては、シンポジウム当日に、サービス事業者とサービス利用者14名がA~Cの3つのグループに分かれて「それぞれの立場から医学会による指針をどのように読み、どのように活用しようと考えているか」について、事前に別室で意見交換を行った(囲み記事参照)。

セッション2が始まると、3つのグループ代表者はそれぞれ事前協議の結果を披露し、アカデミアがコメントするというスタイルで議論が進んだ。

セッション2のモデレーターは本事業のプログラムオフィサーである北里大学医学部公衆衛生学教授の堤明純氏が務めた。

指針は役に立つが、もう一押し欲しい

トップバッターはCグループの代表、日本電気コンサルティングサービス事業部門の保坂真奈美氏。

「指針は役に立つけれど、もう一押し欲しい、というのが我々の結論となった」と保坂氏。指針が作られたことにより、どういったサービス事業を開発すれば健康増進、疾病予防に貢献できるかが全体的に把握できた点は非常にありがたい一方で、各ヘルスケアクエスチョンに対して、どの程度投資して取り組むとどの程度効果が出るのかという計測に使える情報が見当たらず、投資に向けた意思決定につながらないという意見があったという。

今後求めるポイントとして、①用語の平易化、用語の統一(発症を防ぐ、発症を抑制する、進展を予防するなどの表現が混在している)、②推奨度を見たときに、誰が何をしたらいいか、何が求められているかの判断が難しい、③市場規模を測れるような数値を示してほしい、④更新頻度が5年に1度などになると技術の発展に追いつかないのではないか、といった意見が示された。

なお、事業者側ができることとして、データ収集分析へのコミット、エビデンス構築への貢献、医療従事者との密なディスカッションによる共創の3点が可能である、と保坂氏は話した。

これに対してアカデミアからは以下の意見が返された。

有馬:「更新のタイミングは2年に1回はしていくべきかなと考えている。新たな製品がリリースされた段階でその章だけ入れ替えるといったかたちで柔軟に対応しようと思っている。用語の平易化はできるだけ頑張ったが、他の指針との表現のすり合わせはできていなかったので今後の課題とさせて欲しい。コスト分析も今後検討していく」

綿田:「予防とか発症抑制などはほぼ同じ意味と捉えてもらってよいのではと個人的には思っている。費用対効果に関しては、アプリが良くなるほど効果も高くなるので、デジタルテクノロジーでひとくくりにして評価はできないという点が難しい」

猪阪:「我々も今後、指針を専門医向けと、より平易にしたものを2段階で作成する予定。慢性腎臓病に関しては、高血圧や糖尿病と比べるとアウトカムを達成するのに長期間の観察が必要で、十分なエビデンスが得られない状況があり、今後の課題ということで、指針を積み重ねることによって改定していきたい」

榎原:「メンタルヘルスにおいては、ウェブサイトで公開し、ご意見をいただけるフォームを用意している。リアルタイムで利用者の声を収集し、それを元に常時アップデートしていく運用を目指す」

高いコンテンツ力と興味を持たれる仕掛けも必要

続いてBグループの代表、イブキ代表取締役の平井孝幸氏が意見を発表した。

「そもそも使われ続けるヘルスケアサービスがほとんどないのが現状だ。メディカルとヘルスケアには境目があり、ヘルスケアにおいてエビデンスがどの程度問われるのかなという思いもある。自腹でもいいから使いたいというようなヘルスケアサービスが増えていかないことには、エビデンスの価値も活かされないのではないか。例えば使われ続けているポケモンGOなどはコンテンツ力が高く、実際にどれだけ健康になるのかなど、エビデンスとして出していけたりすると面白いし、広く興味を持ってもらえるのではと思った」と平井氏。

また、企業も自治体も、健康がどのようにお金に反映されるかを重視する側面が強いため、エビデンスと経済的価値をいかに紐付けるかも大事である、とコメントした。

Bグループの意見に対しては、プログラムスーパーバイザーの中山氏が「今回の指針づくりで、アカデミアの方々は主に生活者の方、それから保険者といった組織の方を対象者として想定しており、指針を作る過程において、サービス開発事業者の方々にもぜひ見てもらいたいという風にシフトした経緯がある。今後、ぜひサービス開発事業者の皆様ともすりあわせをしていきたいと思う」と回答した。

費用対効果を知りたい。第三者認証にも期待

最後に、Aグループの代表、MTG SIXPAD本部の山上剛氏が意見を発表した。

「指針が出来たことについて、非常にありがたいと思っています。大きな課題は2つ。一つ目は一般の方までどれだけ指針の認知を広げるか。二つ目は保留という評価のものが非常に多いが、エビデンスをとりにいこうとしたとき、費用対効果が分からないと二の足を踏んでしまうということ」(山上氏)。

保留になっているものの中でも社会課題として優先度が高いものはどれで、どの程度のエビデンスレベルを出せば推奨になるのかを提示してほしい、また、研究のデザインや解析はプロであるアカデミアにぜひやっていただきたい、さらには、これはエビデンスのあるサービスです、という第三者認証も、わかりやすい形で提示していただきたいという具体的なお願いが示された。

これらの意見に対して、アカデミアから以下のような回答が示された。

數井:「非薬物療法の場合、研究デザインが難しく、交絡因子も多く、有効か無効かを簡単に表現できないという側面がある。業界あるいはアカデミアがアウトカムメジャーを統一してエビデンス取得を目指していくということも大事かなと思う」

前田:「第三者認証について、このサービスはこんなエビデンスがあり、認証するという制度があれば、そこに企業は投資をするのではと思うので、その仕組みについては私も良いと思っている」

野村:「コスパの良い商品を作るというのは市場命題だと思います。国民健康栄養調査や患者調査などをヒントにし、どこにニーズがありターゲットをどこに置くかという文脈でコスパについて考えてみられるのもいいのかなと思う」

これらの意見交換を受けて、事前協議でファシリテーターを務めた東北大学副理事/東北大学病院教授(産学連携室)の中川敦寛氏は、「企業の皆様と会話していると、みなさんはこういうものをやっていけばいいはず、という仮説をもとに動いておられます。そんなときに、ゴールから見たときに今やっていることは正しいのかというトップダウンの視点を入れることが重要で、まさに今回は有識者の先生方がトップダウンの視点を見せてくださったことにより、私自身も非常に勉強になった。また、さまざまな分野の方と議論ができたことで、これまでになかった視点や視野が入ったことも重要だ。このようなオープンな場で、分野をまたいでディスカッションできる場を今後も作っていただけるとありがたい。課題を解決し、経済的規模をあわせ持つことによって持続可能な社会を日本から世界に示していくことができると思う」と話した。

モデレーターの堤明純氏も、「私も中川先生と同様の意見を持っている。議論の中で気づかされることがたくさんあった。もっとこのような時間を持つことが必要だと強く思う。真摯に議論いただいたグループの皆さんにも御礼を申し上げる」とセッションを締めくくった。

セッション後には、現地参加者限定のネットワーキングが行われ、医師・アカデミア、サービス事業者・利用者、自治体関係者など異なるバックグラウンドを持つ参加者同士が自由に意見を交換し、親交を深めた。

セッションに先立ち別室で議論

「指針」への評価の声がある一方、活用方法に課題も

セッション2の総合討論の前には、サービス事業者、健康経営企業、自治体など、指針を読み解いて利用する側の14人の出席者によるディスカッションが行われた。

3グループに分かれ、①予防・健康づくりにおいて現状抱えている課題、②課題解決に指針はどう役立つか、どんな活用方法があるか、③指針に今後求められるもの、④指針のブラッシュアップに向けて、自分たちができること――について、ホワイトボードに記入しながら、議論した。

ディスカッション当初、参加者から多く聞こえたのは、指針の中に「保留する」が多数あり解釈に戸惑うという声。しかし、ファシリテーターを交えた議論の結果、各グループとも「まずは標準化に向けた目安ができた」という評価にまとまった。一方で、指針は有用性に関するエビデンスを記載したものであるが、その分野の市場性やマネタイズのチャンスについては示していないため、ビジネスの開始に向けての情報にはなりにくいという意見も出ていた。