AMEDヘルスケアの

エビデンスに関する

メディアセミナー

医師2500人調査の結果、

8割強が患者のデジタル健康記録活用に

前向きと判明

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)と日経BP総合研究所が行った最新調査の結果、医師の8割以上が「患者が所有するデジタルデバイスで収集される健康記録データの活用」に前向きであることがわかった。2025年2月19日に開催されたメディアセミナーの詳細をレポートする。

ヘルスケアサービス開発のヒント、サービス選択の指南書として

「指針」を活用してほしい

第1部で登壇したのは、AMED 医療機器・ヘルスケア事業部ヘルスケア研究開発課主幹の阿野泰久氏。「ヘルスケアサービス開発・選択の手引きとなる予防・健康づくりの新たな指針とは?」と題して、今回AMEDが進めている予防・健康づくりの「指針」策定事業の背景と成果物について解説した。

この取り組みは公的医療保険の枠外にあるヘルスケアサービスを対象としたものであるが、予防・健康づくり分野ではエビデンスに基づいたサービスの開発やサービス利用が進んでいない現状がある。そこでAMEDの支援のもと、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病、認知症、サルコペニア・フレイル、メンタルヘルス、女性の健康、脂肪肝関連疾患、循環器疾患、婦人科疾患との計10疾患領域について、30以上の医学会が連携してエビデンスレビューを行い、指針の策定を進めてきた。

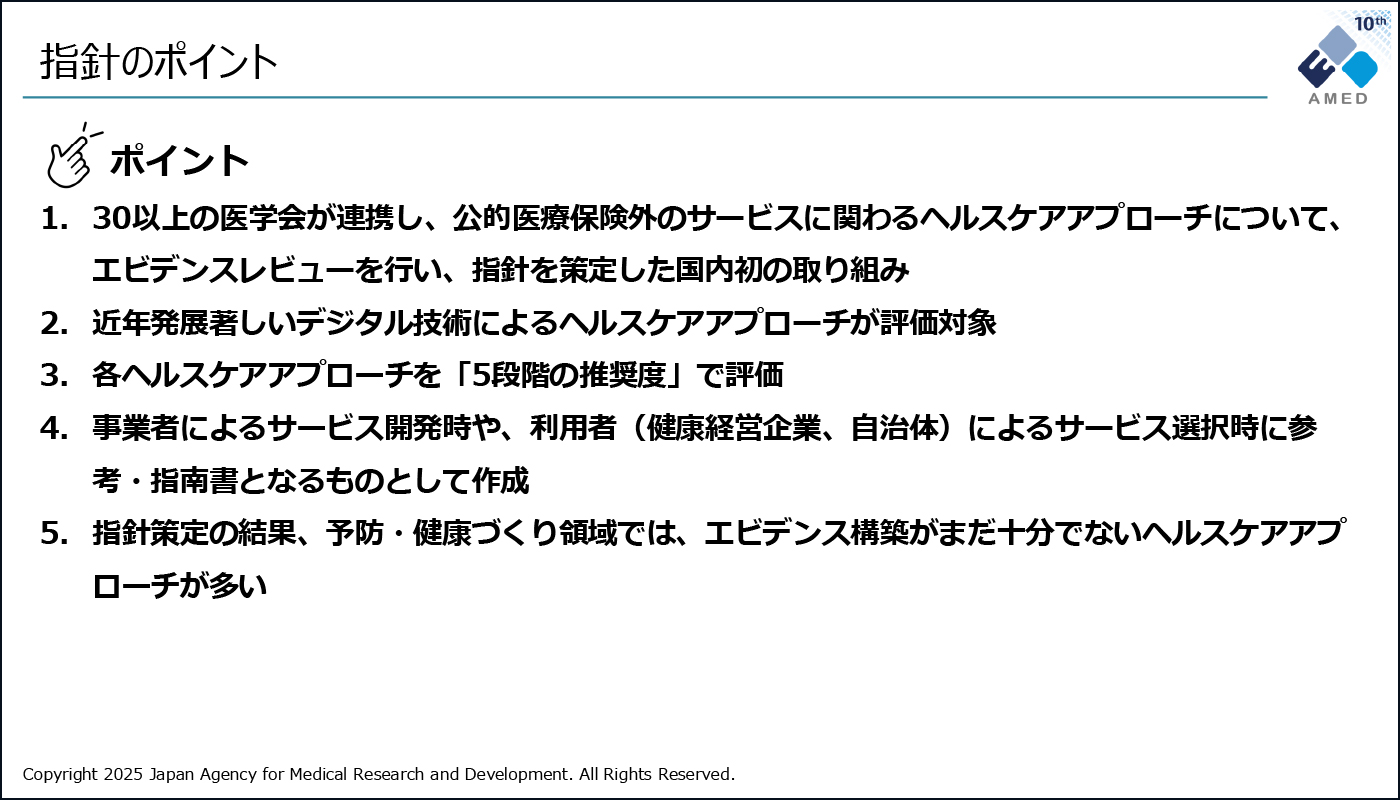

阿野氏が語った指針のポイントは以下の通り。

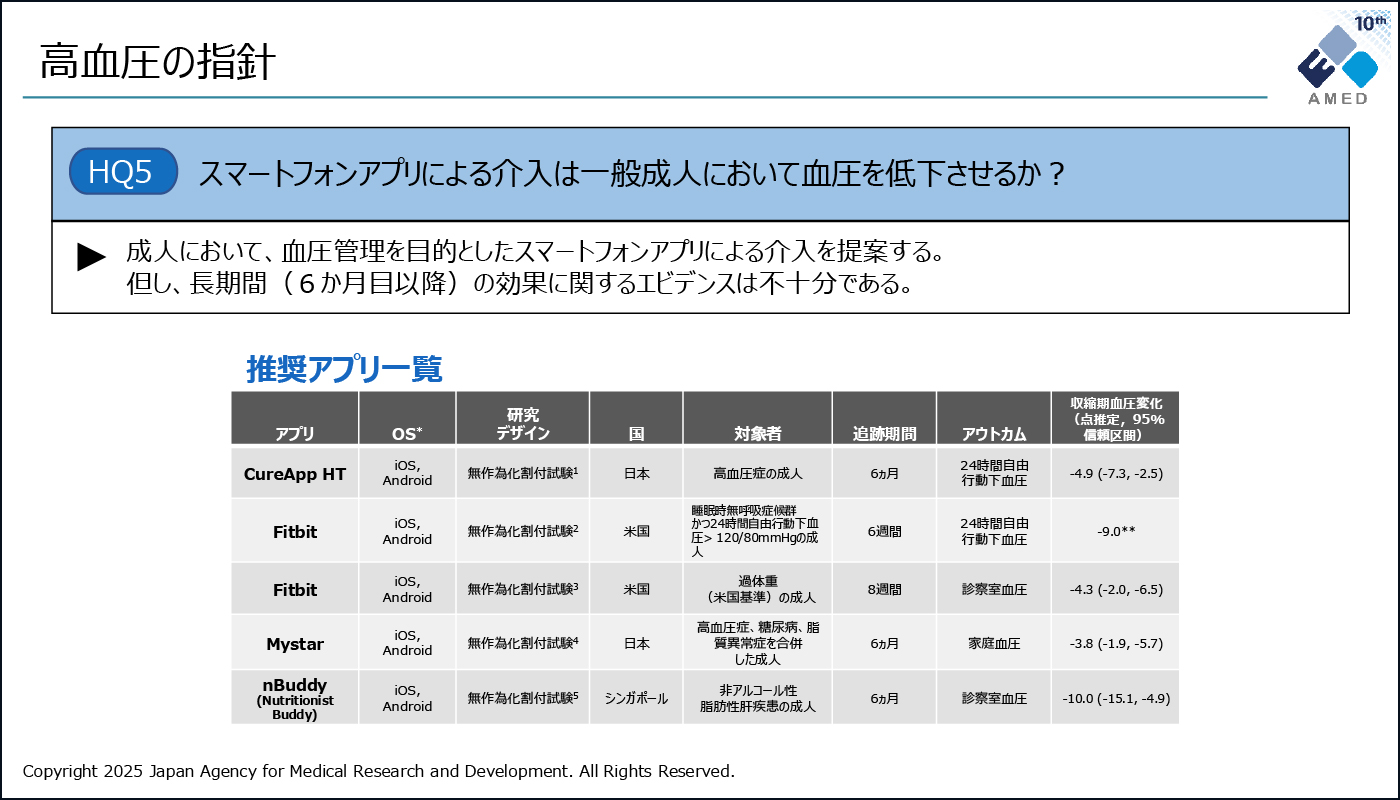

続いて阿野氏は、指針策定の一例として、高血圧に関する指針を取り上げた。その中で、「スマートフォンアプリによる介入は一般成人において血圧を低下させるか?」というヘルスケアクエスチョンに対して、関連する論文を検索したところ、7366報の論文がヒットし、内容を精査した上で最終的に76報の論文に絞り込み、統合解析を行った。その結果、成人において血圧管理を目的としたスマートフォンアプリによる介入については「提案する」という推奨度に至ったという。ただし、長期間(6カ月目以降)の効果に関するエビデンスは不十分である旨も付記されたと明かした。

「今後もエビデンスの整理、また、労働生産性の評価、価値評価の方法などの研究手法の開発の支援をしていく」と阿野氏。「サービス開発者には、どういった行動変容に関するエビデンスがあり、学会がどのような点を重視しているかといった開発のヒントを提供、また、利用者にはどういった行動変容が適切であるかという評価の指標にしていただきたいと考えている」と述べた。

ヘルスケアサービスの社会実装は、

「B to B to C」の「真ん中のB」から進む

第2部では、日経BP 総合研究所 コンサルタントの上野友子氏が、2024年末から2025年初に実施した、予防・健康づくりに関するヘルスケアサービスの利用意向およびそれに関連したアンケート調査結果について紹介した。紹介した調査の対象者は現役医師(2573名)、自治体と健康経営企業(303件/203件)、生活者(2000名)の3種類である。

エンドユーザーの立場にある生活者対象調査において、予防・健康づくりのためのデジタル技術を活用したヘルスケアサービス(デジタルヘルスケアサービス)の利用状況を調査したところ、

- 調査時点でデジタルヘルスケアサービスを利用しているのは1割未満にとどまる

- 先行して利用しているのはアーリーアダプターで、健康に対する意識やデジタルリテラシーが高く、医師との信頼関係を構築している

- 現利用者に、利用意向・利用の可能性がある層をあわせると、約4割強を占める

ということが見えてきた。

さらに、住民や従業員の健康維持・増進を目的にサービスを導入する立場にある自治体や健康経営企業においては、それぞれ37.0%、44.3%がヘルスケアサービスを「導入している」と回答。「導入を検討中」をあわせると、それぞれ45.6%、57.6%と5割前後に達した。

これらの結果から、デジタルヘルスケアサービスの社会実装は、「サービスを開発・提供する事業者とエンドユーザー(生活者)に間に立つ自治体や企業(Business to Business to Consumerの“真ん中のB”の位置づけ)から進むと推測される」と上野氏は説明した。

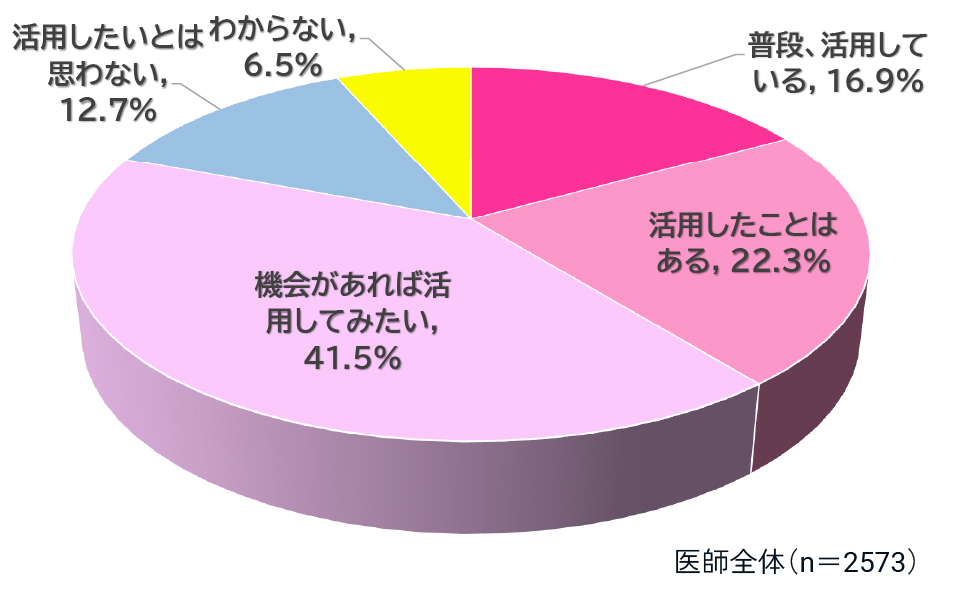

また、医師対象調査では、

- 医師の8割強が、患者が所有する電子媒体を使って収集した健康記録データを、診療や治療へ活用する意向を持つ(図1)

- 患者自身が収集した健康記録データには、患者とのコミュニケーションを円滑にし、患者自身に病状を自覚似させる効果があるとみる。さらに、行動変容につながることも期待している

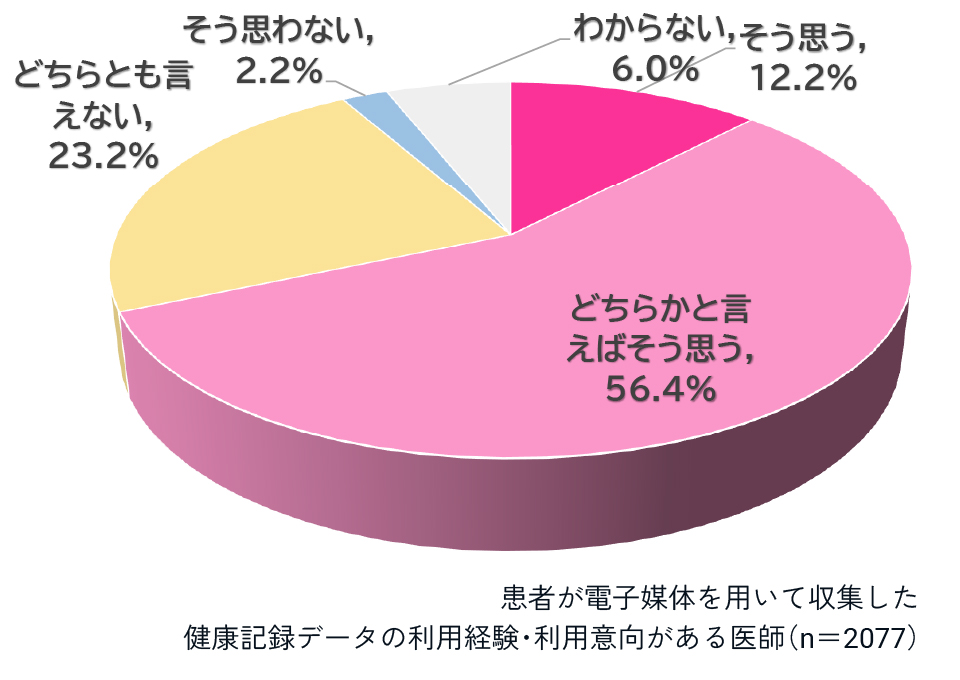

- 医師の6割が「指針」に基づいて開発されたデジタルヘルスケアサービスの活用に前向きである(図2)

ということがわかった。

Q あなたは、患者が自身のウェアラブルデバイスやスマートフォンなどの電子媒体を用いて、保有する健康記録を診療や治療の補助として活用したことはありますか。

出所:AMED:日経BP 総合研究所「ヘルスケアサービスの利用と課題に関する調査 2024」(2025年1月実施)

Q 医学会が作成した「指針」に基づいて開発された「デジタル技術を活用した、予防・健康づくりのためのヘルスケアサービス」であれば、診察や治療の補助として活用する可能性が高まると思いますか。

出所:AMED:日経BP 総合研究所「ヘルスケアサービスの利用と課題に関する調査 2024」(2025年1月実施)

「デジタルヘルスケアサービスについて、エビデンスレベルが不明、と考える医師が多い一方で、患者自身が収集した健康記録データを一緒に確認し、会話することが、患者に行動変容を促すと期待している。今後、医師が評価し患者に推薦する、という連鎖が生まれると、ヘルスケアサービス市場成長のチャンスが訪れるのではないか」と上野氏はまとめた。

サービスを通じて患者だけでなく

医師の行動変容も起こっていく可能性がある

調査の結果発表を受けて、第3部では、AMED「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」のプログラムスーパーバイザーを務め、公衆衛生学を専門とする京都大学大学院医学研究科(健康情報学)教授の中山健夫氏が、調査結果への見解とデジタルへスルケアサービスへの期待を語った。

●医師の8割がデジタルヘルスケアサービス利用に前向き、という結果をどうみるか?

「日常の健康記録データがあると、患者さんの生活で何が起こっているかがわかる。医療者も薬の調節など、状況に応じたきめ細やかな対応がとれるようになる。また、患者だけでなく医療者の行動変容のきっかけにもなる。アプリなどの会話から、関係も変わっていくというのも大きなポイントではないかと思う」(中山氏)

●生活者のデジタルヘルスケアサービスの利用度はまだ少ない。利用している人9.4%と利用を検討している人7.1%を足すと16.5%。生活者に対して自治体や企業が果たすべき役割はどこにあるか?

「16.5%というのは納得感がある数字だ。社会普及理論でいうイノベーター、アーリーアダプターを合計するとだいたいこの数字とぴったり合う。次に参入するアーリーマジョリティを足すとおよそ5割になるという。100%の人がヘルスケアサービスを使う必要はなく、国民の半分ぐらいが何らかの形でヘルスケアサービスを使う余地が十分あると考えると、まだまだ伸びしろはある、といえるのではないか」(中山氏)

●指針に込める思いは?

「エビデンスが大事だ、という考え方が我が国で定着したのは2000年前後、25年前のこと。まさにその頃、厚生労働省が研究班を組織化し、診療ガイドラインが作られ、現在は学会が引き継いでいる。今回、予防・健康づくりという分野でもこの考え方が応用できる。組織を主体としてこういった指針が認められることによって社会的な信頼性も高くなる、と認識している」(中山氏)