エビデンスの乏しかったヘルスケア分野

開発・選択の基準として活用できる

予防・健康づくりの「指針」が誕生

九州地域次世代ヘルスケア産業

推進会議レポート

地域ごとに設立され、地域の特性やニーズに応じたヘルスケア産業の振興を目指す「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」。九州地方の「九州ヘルスケア産業推進協議会」は、2025年1月31日に「九州地域次世代ヘルスケア産業推進会議」を九州オープンイノベーションセンター(KOIC)で開催した。会議では、日本医療研究開発機構(AMED)の医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 主幹の阿野泰久氏が登壇し、予防・健康づくりのヘルスケアサービス活用における重要な指標となる新たな「指針」の開発ストーリーを紹介した。

より良いヘルスケアサービス実現のために活用できる「指針」作りを

「ヘルスケアサービス開発・選択の手引きとなる予防・健康づくりの新たな指針とは?」と題して講演を行った阿野氏。まずはヘルスケアを取り巻く現状から解説を始めた。

「運動促進、体重や栄養管理、睡眠支援など、行動変容を促すアプリやサービスへの関心やニーズが高まっている。しかし、予防・健康づくり分野ではエビデンスに基づいたサービスの開発や選択が進んでいないのが現状であり、サービス導入時には価格やサービス提供側のプロモーションに基づいて選ばれることが多い」と阿野氏は言う。

実際、サービスを開発・提供する事業者からは、予防・健康づくり領域ではランダム化比較試験(RCT)のような試験デザインを採用しにくいため、「エビデンスを取るのが難しい」、また「どういう行動変容に既にエビデンスがあるのかまとまった情報がない」といった声が聞かれ、自治体や健康経営企業など住民や従業員向けにヘルスケアサービスを導入する利用者からも、効果があるものを導入したいが、どういう基準で比較、選択すれば良いのか分からないといった声が届いていたという。

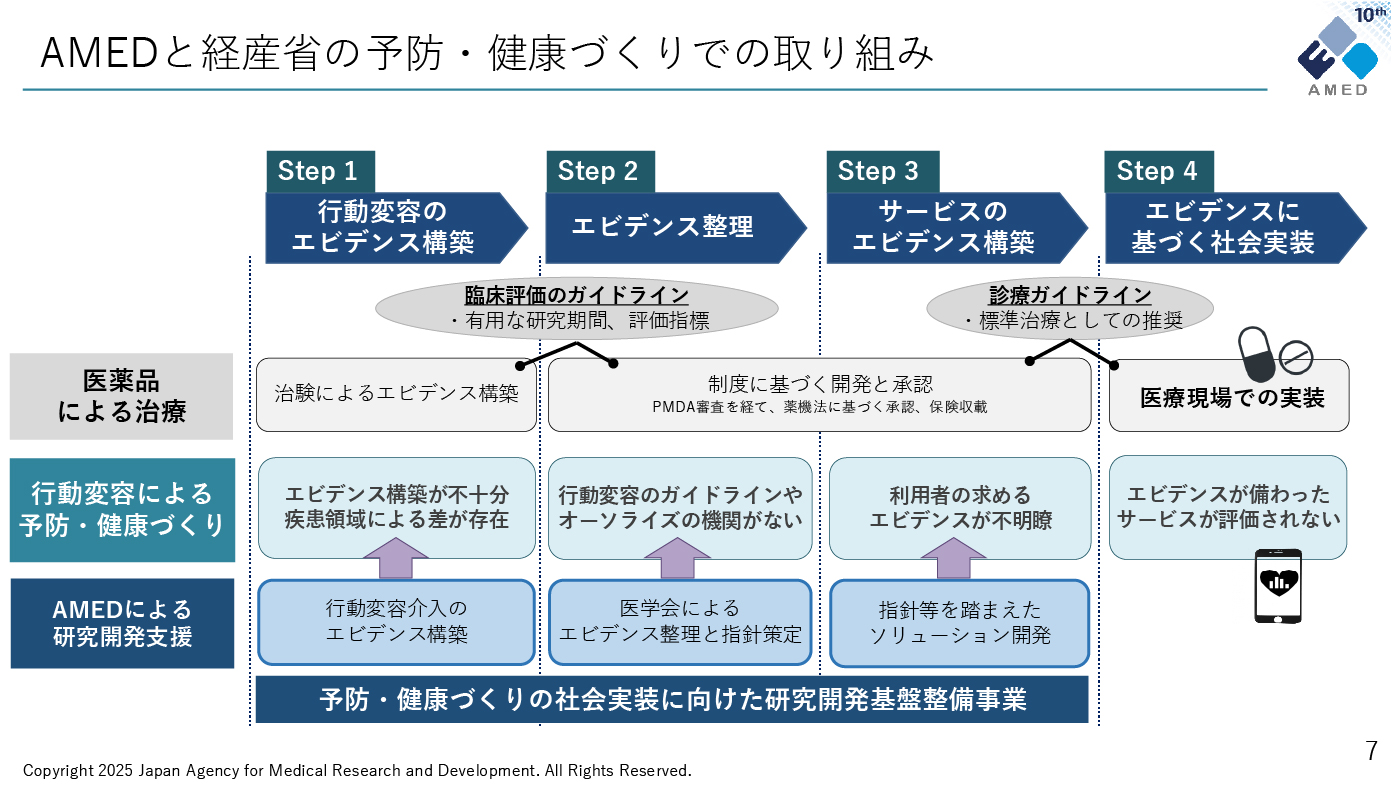

そこで、AMEDは経済産業省と連携し、エビデンスに基づく予防・健康づくりのヘルスケアサービスの普及を目指す観点から、予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケア社会実装基盤整備事業)を令和4年度に開始した。同事業では、「行動変容介入のエビデンス構築」、「医学会によるエビデンス整理と指針策定」、「指針等を踏まえたソリューション開発」という3段階のステップで、研究開発支援を行っている。

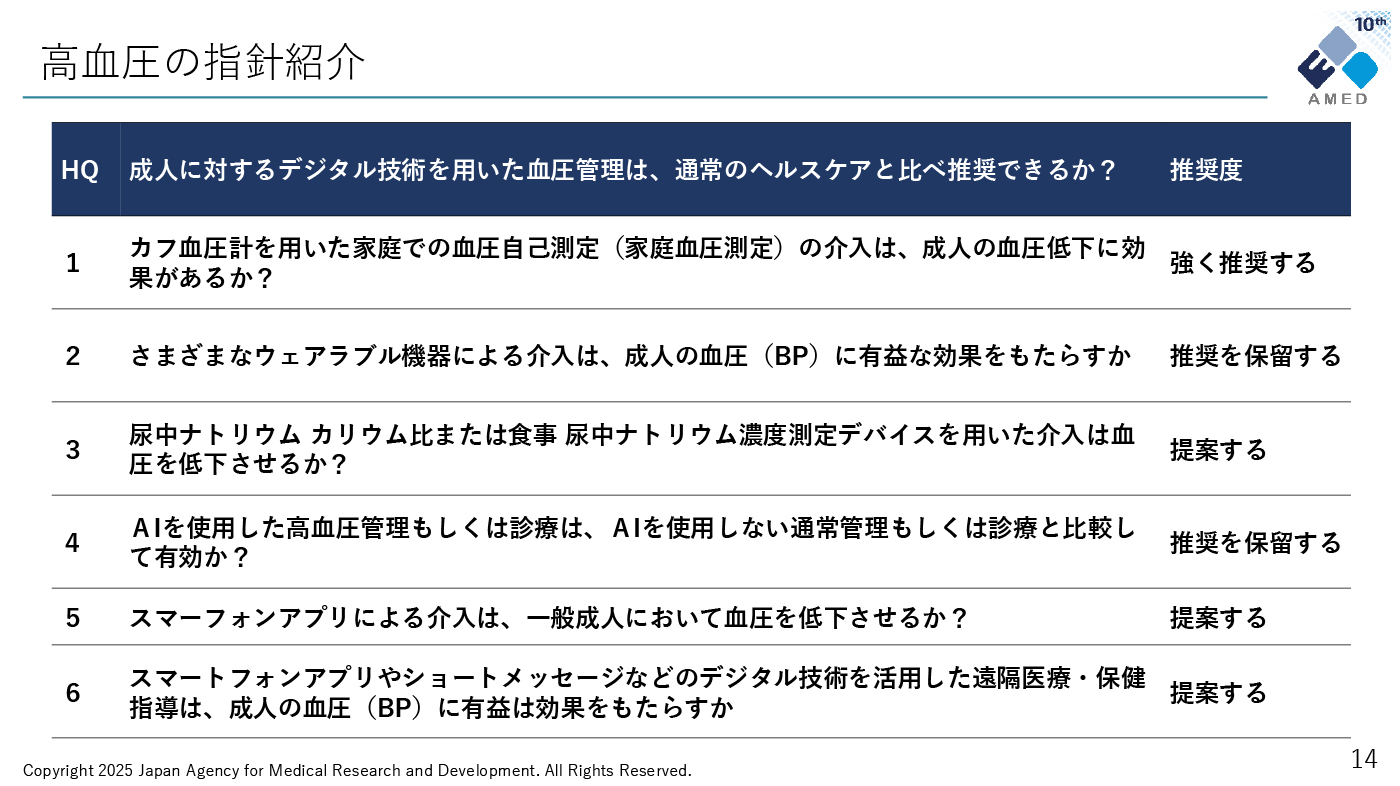

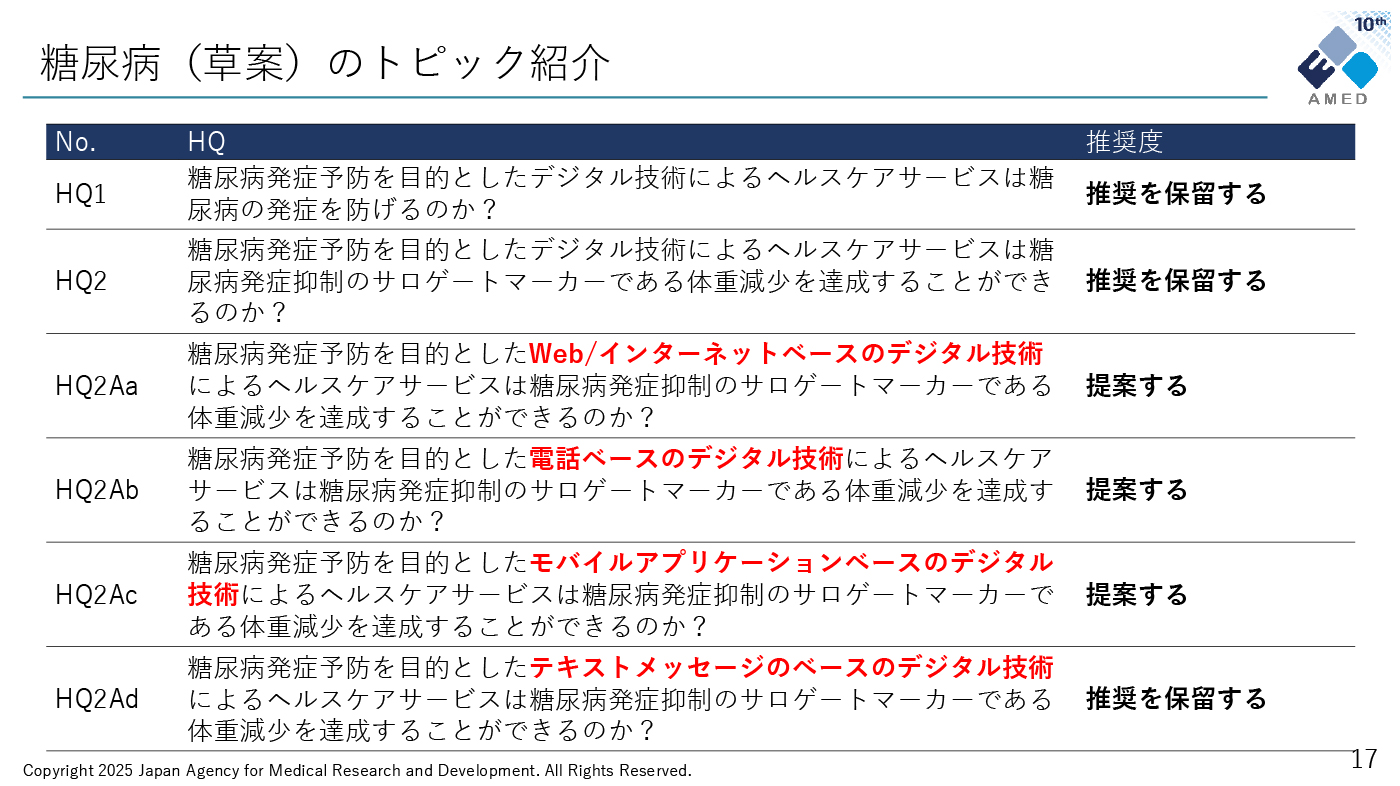

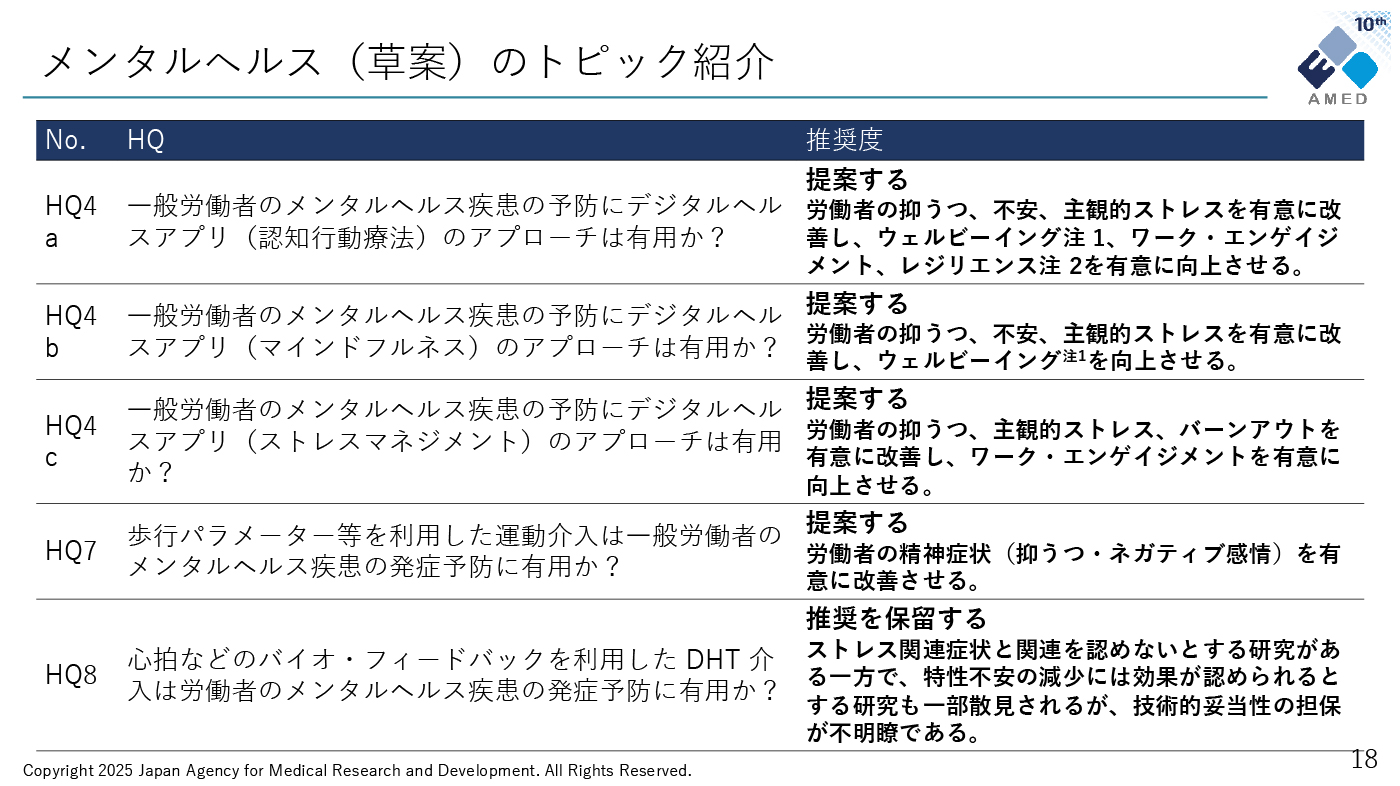

このうち、医学会によるエビデンス整理と指針策定では、予防・健康づくりに関連する疾患分野の医学会が、ヘルスケアサービス領域の非薬物的介入手法について、科学的エビデンスを整理し、それぞれの介入方法の推奨度を示す「指針」を作成してきた。現在、一次予防として高血圧、糖尿病、慢性腎臓病など7つの疾患領域、二次・三次予防として脂肪肝関連疾患など3つの健康課題を対象に指針作成が進められており、2024年度中には一次予防領域の7つの指針が公表される予定となっている。

膨大な論文を査読し、それぞれの学会が「指針」としてまとめた

では「医学会によるエビデンス整理と指針策定」は具体的にどのようなプロセスを経たのか。阿野氏は次のように説明した。

- 医学会が中心となり、予防のために重要と考える行動変容についてのヘルスケアクエスチョン(HQ)を設定する。

- それぞれのHQごとに、重要と考えた行動変容について、どれくらいの科学的エビデンスが蓄積しているのかを、システマティックレビューなどを行って整理する。

- それぞれの行動変容に対して、最終的に医学会としての推奨度を5つのレベルで決定し、「指針」としてまとめ、提示する。

「医学会の方々に論文を一つ一つ査読してもらい、システマティックレビューを行っていただいた。その結果を基に学会で投票を実施し、推奨するかどうかを決定している。この『指針』の主な対象は、サービスを開発する事業者とサービスを選択する利用者である。また、この指針はあくまで各行動変容のエビデンスを整理したものであり、個別のサービスを評価したものではないことに留意してほしい」

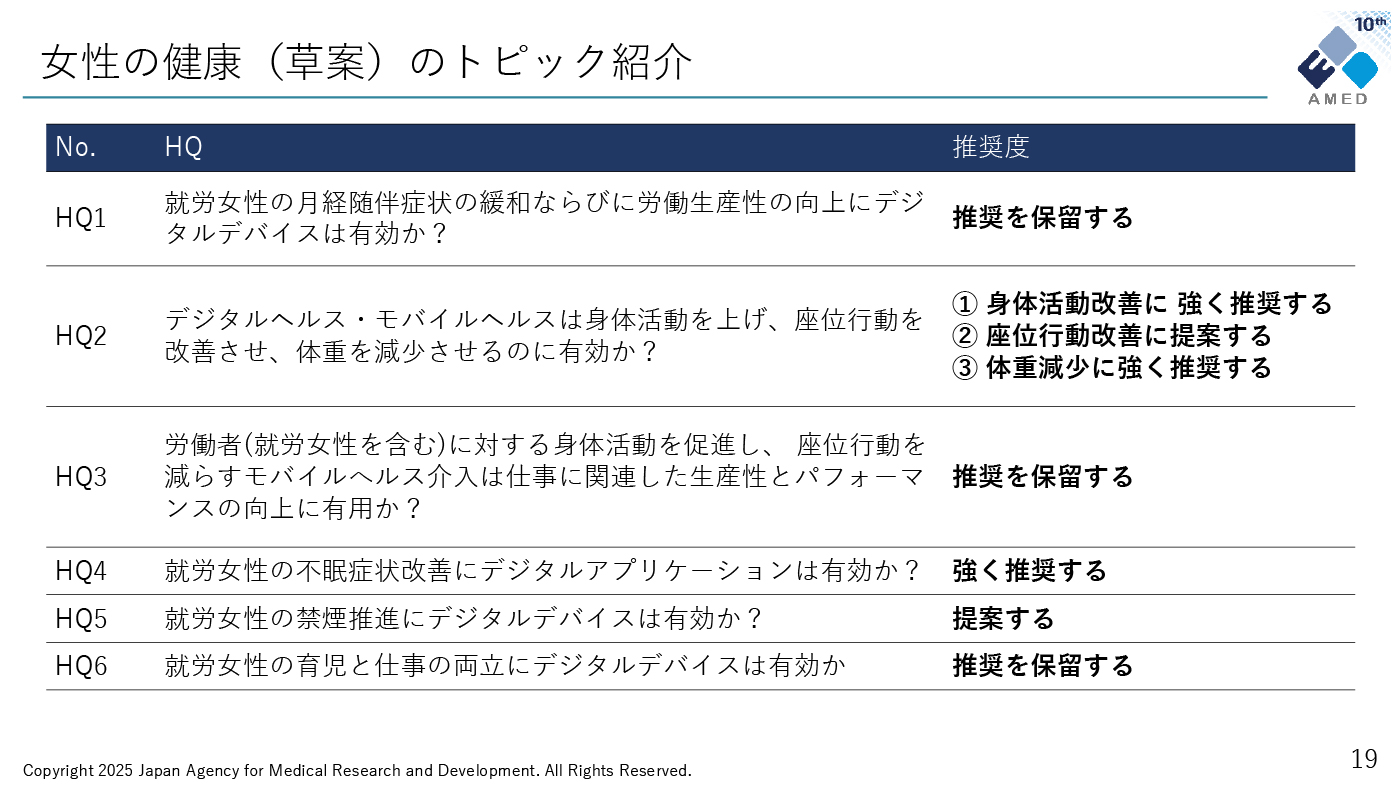

その後、阿野氏は高血圧、糖尿病、メンタルヘルス、女性の健康に関する指針の推奨度を紹介した。

予防・健康づくりの行動変容においては、アドヒアランス(正しく使ったり、継続的に使ったりすること)や労働生産性といった評価基準も重要だ。AMEDではヘルスケア社会実装基盤整備事業を通じて、これらをどのように評価するか、研究手法の開発も並行して進めている。

阿野氏によると、策定した指針と予防・健康領域の新たな研究手法については完成次第、ヘルスケアのエビデンスに関するナビゲーションの場として設置したポータルサイト「E-LIFEヘルスケアナビ」に掲載していくという。

最後に阿野氏は指針について、「サービスの開発や提供を行う事業者、自治体、企業、健保組合などのサービス利用者は、学会がどういった行動変容を推奨し、今後期待しているのか、といったところをこの指針から読み取り、サービス開発・導入時に役立ててほしい」と締めくくった。

質疑応答:指針の作成プロセスの詳細と今後のアップデートについて

講演後は次の質疑応答があった。

Q. 指針を生み出す際に、それぞれのヘルスケアクエスチョンに対して学会がどのようなプロトコルで回答を導き出したのか、途中経過に興味がある。ポータルサイトでそのプロセスも確認できるのか?

A. プロセスを明らかにするということは、出した結論の信頼性を高める上で重要なポイントとなる。そのプロセスも含め、また関わっている委員が企業との利益相反(COI)があるのかどうかも含め、指針は全て開示した資料となっている。また、指針作成の過程では、ヘルスケアクエスチョンを設定する際に、実際に指針を利用する事業者や利用者の方々から重要な点について意見を聴取した。学会の先生方が論文の検索を行い、PubMedなどの臨床研究サイトから信頼性の高い研究デザインによる論文、主にランダム化比較試験(RCT)の論文を中心に評価した。その上で、学会として最終的な評価をまとめた。その後、事業者の方々にもパブリックコメントとして意見聴取を行うというプロセスを踏んでいる。ポータルサイトでは指針全文を公開する予定であり、そちらを確認すれば、プロセスの詳細を把握していただける。

Q. ヘルスケアサービスが勃興する中、「指針」は必要性が高いと思うが、高血圧や糖尿病などの分野は今後サービスが増えていくと思われる。この先、ヘルスケアクエスチョンや推奨度は随時追加・変更されていくのか?

A. デジタル技術は変化が激しいので、学会には策定した指針を今後どのように更新していくか相談を進めていくところである。また、今回の指針の中でエビデンスが不十分なため推奨を保留しているHQや提案にとどまっているHQが多くみうけられるが、それらについてはAMEDとして今後、行動変容レベルのエビデンス構築に向けた研究開発を支援する予定である。