健康経営のさらなる進化に向けて

成果を高めるポイント、

活用のヒントになる「指針」を紹介

健康経営アライアンス分科会

「健康経営の投資対効果」レポート

健康経営を実践する企業が増加しており、実践のみならず成果も求められる時代が到来している。健康経営の成果や投資対効果について、企業は経営目線からどのように整理していくといいのだろうか。

「社員の健康を通じて日本企業の活性化と健保の持続可能性を実現する」というビジョンに共感する454の企業・団体が参加する健康経営アライアンスは、2025年1月23日にオンラインで第1回の「健康経営アライアンス分科会」を開催した。この会議では、経済産業省と日本医療研究開発機構(AMED)による講演も行われ、今回はその内容に焦点を当てて紹介する。

健康経営の投資対効果に関する動向について

―経産省・佐藤氏

最初に登壇したのは、経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐の佐藤大輔氏。佐藤氏は「健康経営の投資対効果に関する動向」について解説した。

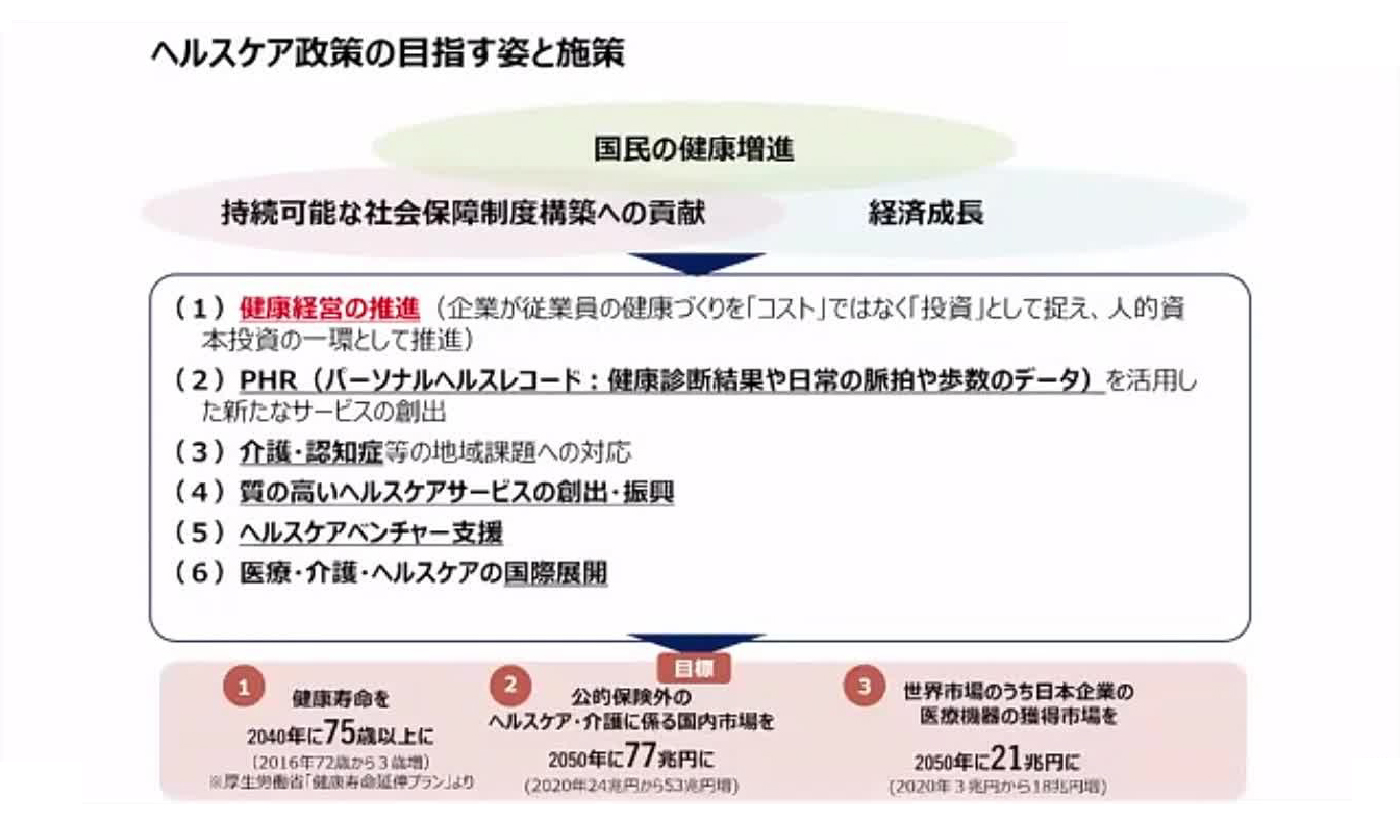

人口減少、高齢化率の拡大、そしてそれに伴う社会保障費の増加という課題を抱える我が国において、経済産業省はヘルスケア政策を通じて「国民の健康増進」、「持続可能な社会保障制度の構築への貢献」、および「経済成長」を実現することを目指している。そのために取り組む施策は、①健康経営の推進、②PHRを活用した新たなサービスの創出、③質の高いヘルスケアサービスの創出・振興、④介護・認知症など地域課題への対応、⑤ヘルスケアベンチャー支援、⑥医療・介護・ヘルスケアの国際展開――の6つだ。これらの施策を通じて、健康寿命の延伸を目指すとともに、2050年には日本の公的保険外ヘルスケア・介護市場を77兆円規模、さらに日本企業が世界市場で獲得する医療機器市場を21兆円規模に拡大することを目標に掲げる(図1)。

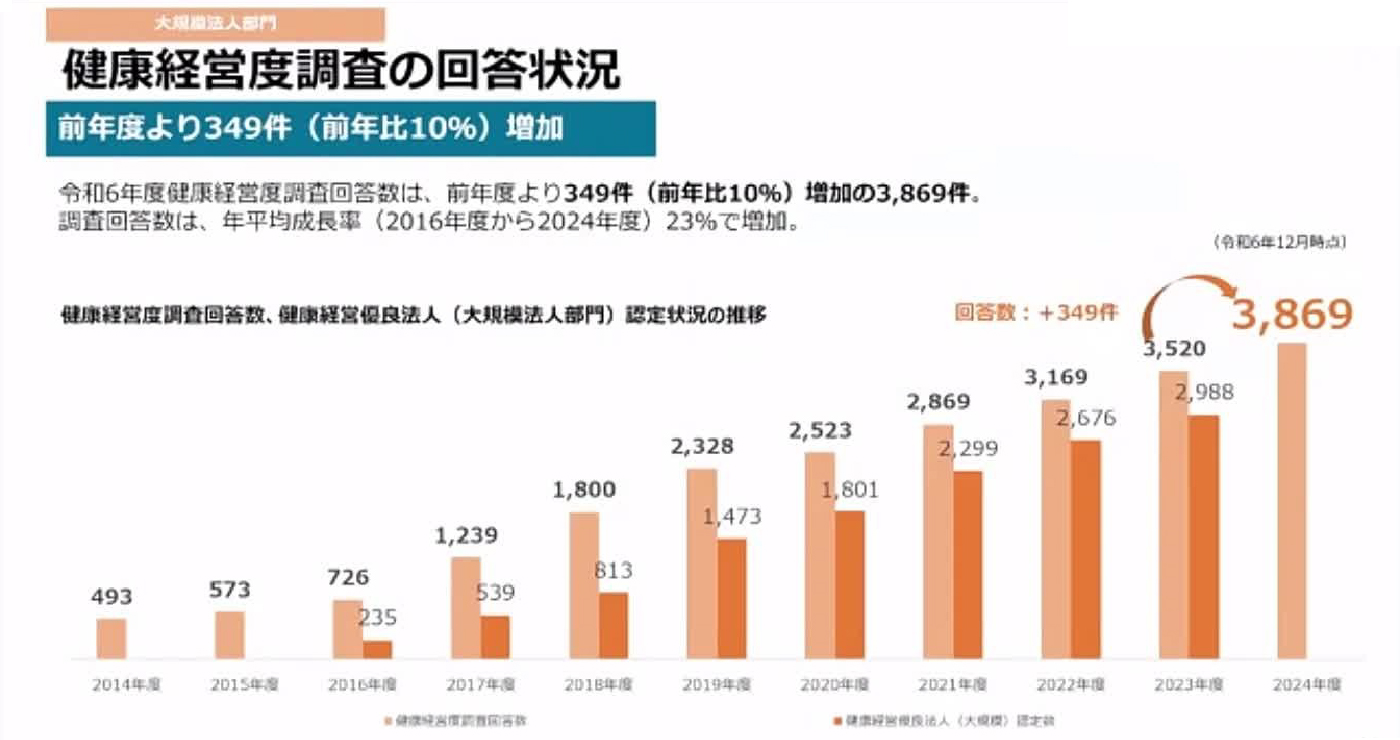

健康経営を巡る動向について佐藤氏は、「健康経営度調査の回答率は年々上昇し、2024年には過去最高の3869件の回答が得られた」と報告(図2)。また、健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)の申請法人数も2万件を超え、健康経営は非常に普及したと言える」と述べた。次のステップとして同省が目指すのは、「健康経営の可視化と質向上」や「新たなマーケットの創出」であるという。

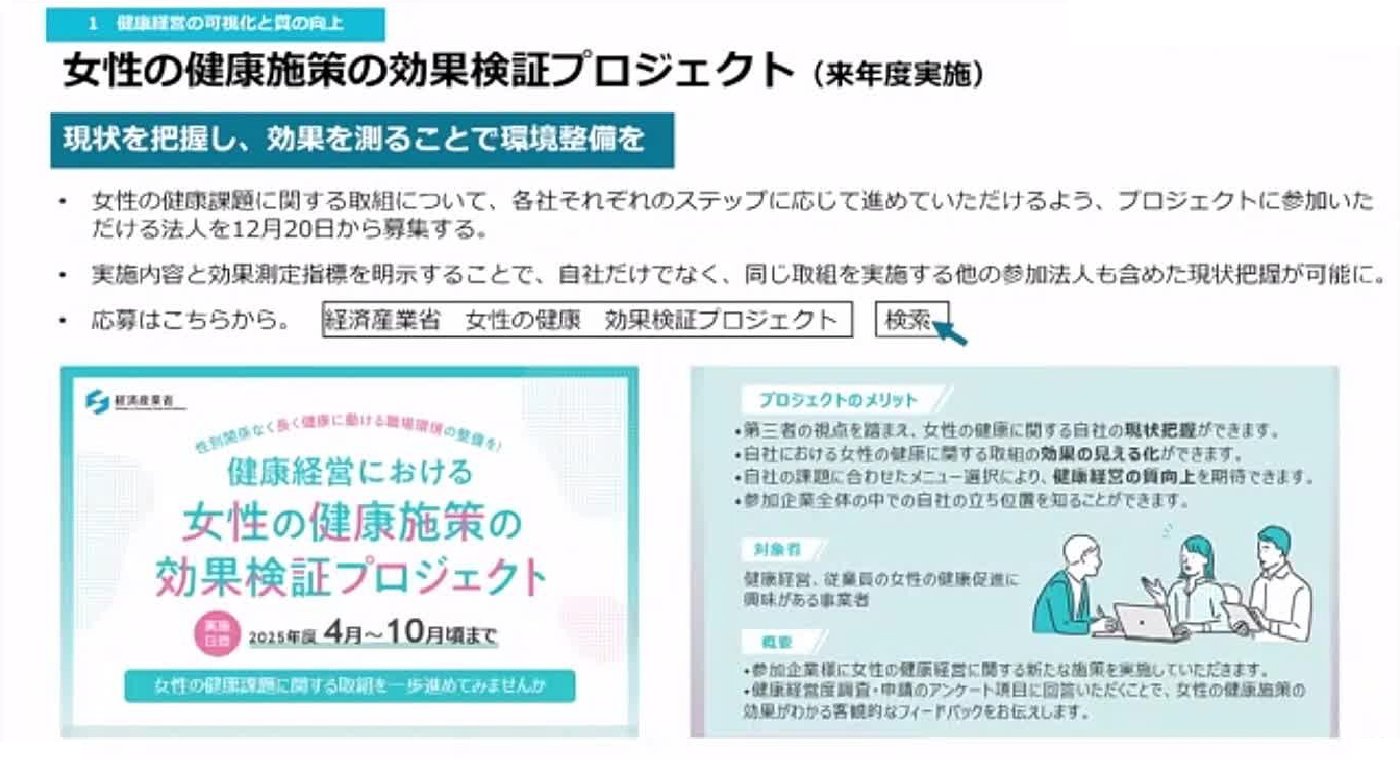

2025年度に実施予定の「健康経営における女性の健康施策の効果検証プロジェクト」(図3)では、企業が実施する女性従業員向けの健康施策の効果を検証する取り組みを進める。参加企業は、現在の女性の健康推進の取り組み状況に応じて、3つのフェーズ「まずは施策を始めたい」「施策利用を促進したい」「効果を最大化したい」の中から選択し、いくつか提示されているプログラムを参考に新たな施策を実施。その後、プロジェクトが終了すると、自社の効果測定結果に対してフィードバックが受けられる仕組みだ。参加企業は、他社との比較を通じて、健康経営の向上に繋がる知見を得ることができる。

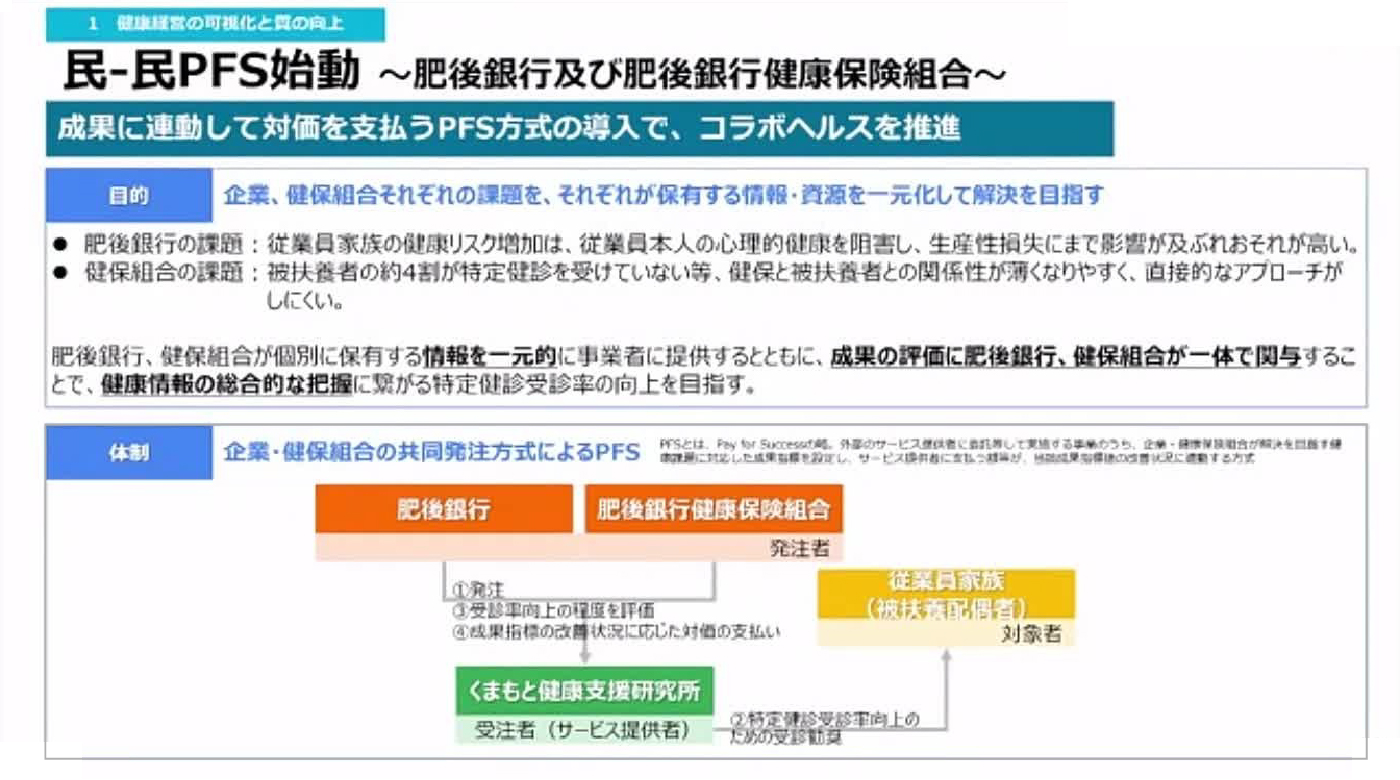

成果に連動して対価を支払う「民-民PFS:Pay For Success」を推進

また、経産省は、健康経営の高度化を目指して、企業と健康保険組合が発注主体となる「民-民PFS(Pay For Success)」事業の導入を推進している。PFSは、成果に応じて報酬が支払われる仕組みであり、同事業では、企業と健康保険組合が解決すべき健康課題を設定した上で、その課題の解決度合いに基づいてサービス提供者に報酬が支払われる。

例えば、企業は「従業員の家族の健康リスクが従業員本人の心理的健康に悪影響を与え、生産性を低下させている」いう課題を、健保は「被扶養者の約4割が特定健診を受けていない」という課題を持つ。これらの課題に対応するサービスが成果を上げれば、その改善度に応じて報酬が支払われる(図4)。

「民-民のPFSを推進することにより、健康経営における成果報酬と効果検証を普及させることが可能になると考えている」と佐藤氏は言う。

このほか、佐藤氏は、健康経営銘柄認定法人の多くが非認定企業と比較して健診結果における有所見率が低いことや、従業員のライフスタイル改善施策を実施している企業では、メンタルヘルス関連の欠勤率や離職率が減少していることを紹介。「実際、健康経営に取り組む企業からは、実感として良い効果を感じているという話も聞いている」と述べた。最後に、「本分科会で、健康経営における投資対効果の評価方法や課題等を議論していただくことで、さらに健康経営の質向上につなげられることを期待している」と締めくくった。

予防・健康づくり領域の医学会指針の作成と実装

―AMED・阿野氏

AMED 医療機器・ヘルスケア研究開発課 主幹の阿野泰久氏は「予防・健康づくり領域の医学会指針の作成と実装」と題してこれまでの取り組みについて紹介した。

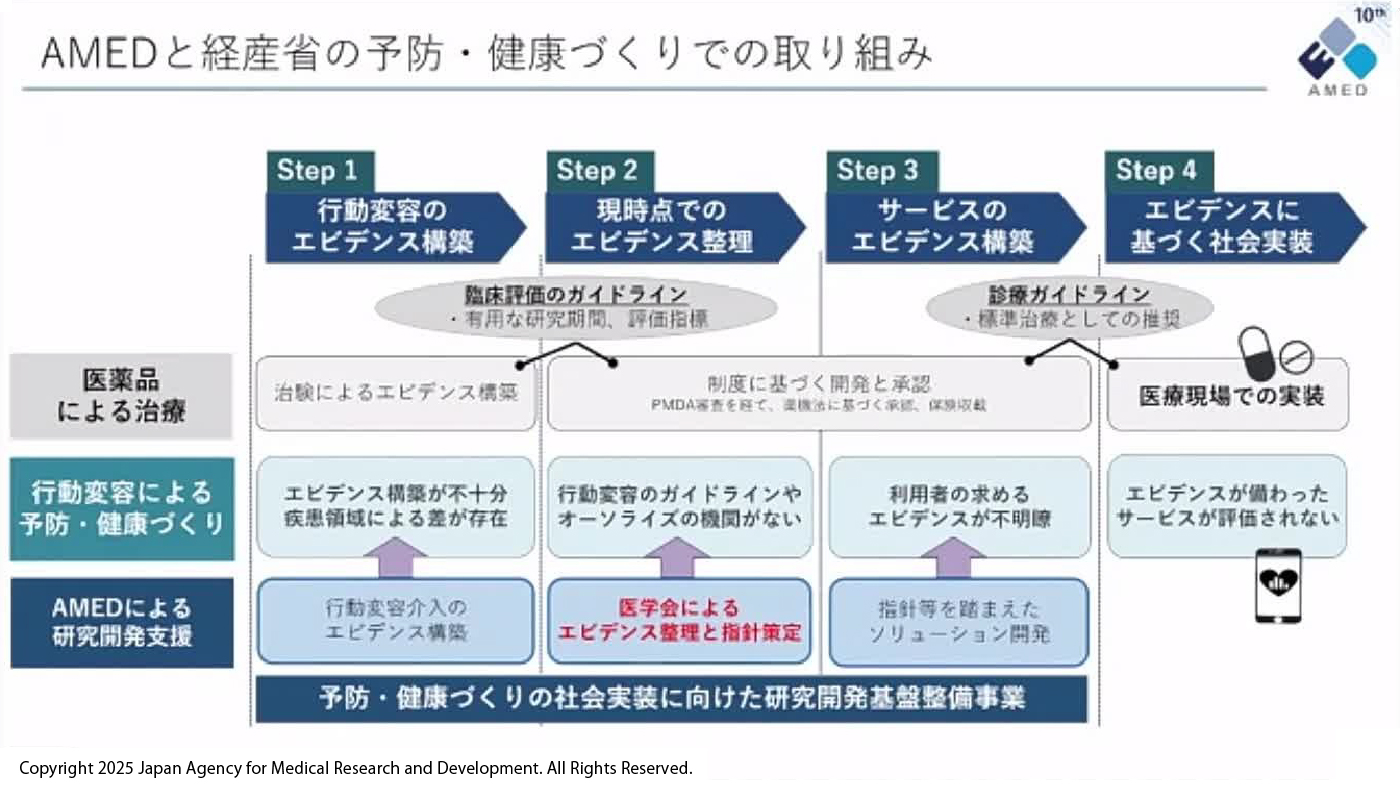

予防・健康づくりに関しては、技術の進化や人手不足などを背景に、デジタルサービスへの関心とニーズが高まっている一方で、エビデンスに基づいたデジタルサービスの開発やサービスの選択が普及していない、という課題がある。その背景には、「どういった行動変容に対してエビデンスがあるのかがわからない」、「健康な人を対象とするためエビデンスをとることが難しい」、「コストがかかりビジネスモデルとすることが難しいため、エビデンスが後回しになる」といった現状がある。

そこで、「AMEDでは予防・健康づくりのヘルスケアアプローチに関するエビデンスを、医学会を中心に整理し、成果物として『指針』をまとめる取り組みを進めている」(図5)と阿野氏は述べた。

サービス開発やサービス選択に活用できる、使い勝手の良い「指針」に

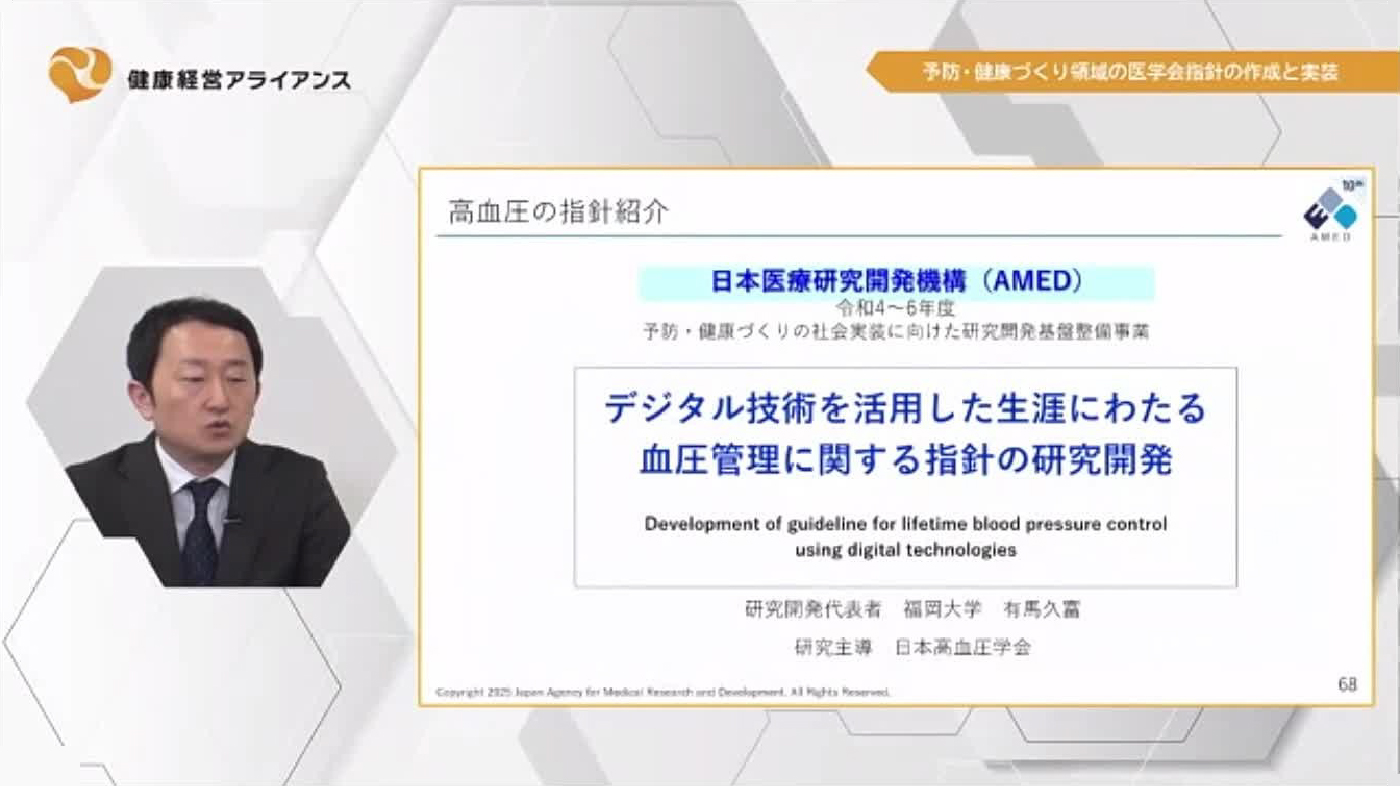

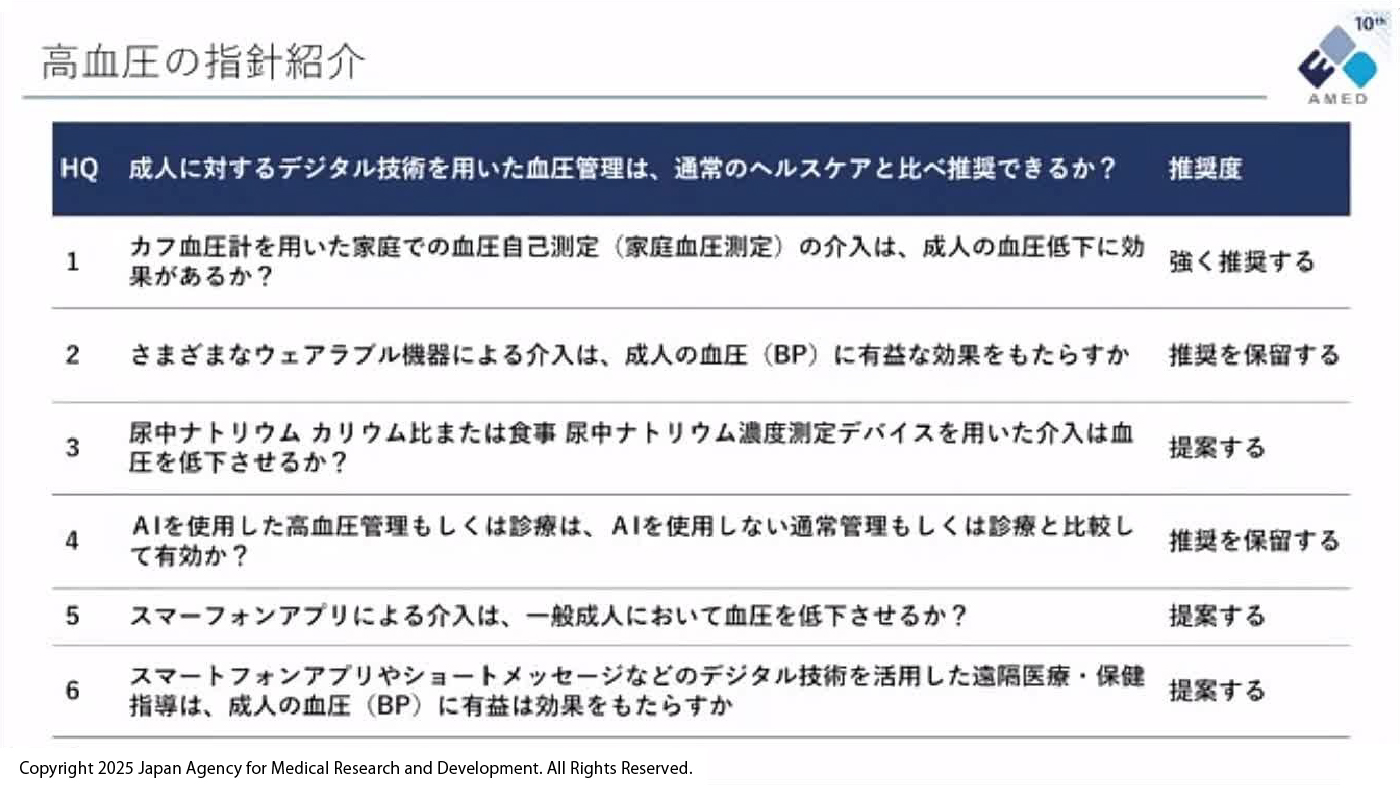

この医学会による「指針」は、専門医たちが「指針作成委員会」といった組織を作り、ヘルスケア課題の主な介入方法について、世界各国で実施された研究の結果をくまなく収集し、質が高いと判断された研究をまとめて、推奨度合いを示したもの。例えば、高血圧の領域では、「スマートフォンアプリによる介入は、一般成人において血圧を低下させるか?」などの6つのクエスチョンを設定。国内外の研究論文を精査し、行動変容の介入として学会が推奨できるかを、5段階の推奨度で示す手法をとっている(図6)。

現在、一次予防として高血圧のほか、糖尿病、慢性腎臓病など7つの疾患領域、二次・三次予防として脂肪肝関連疾患など3つの健康課題を対象に指針作成が進められており、2024年度中には一次予防領域の7つの指針が公表される予定となっている。

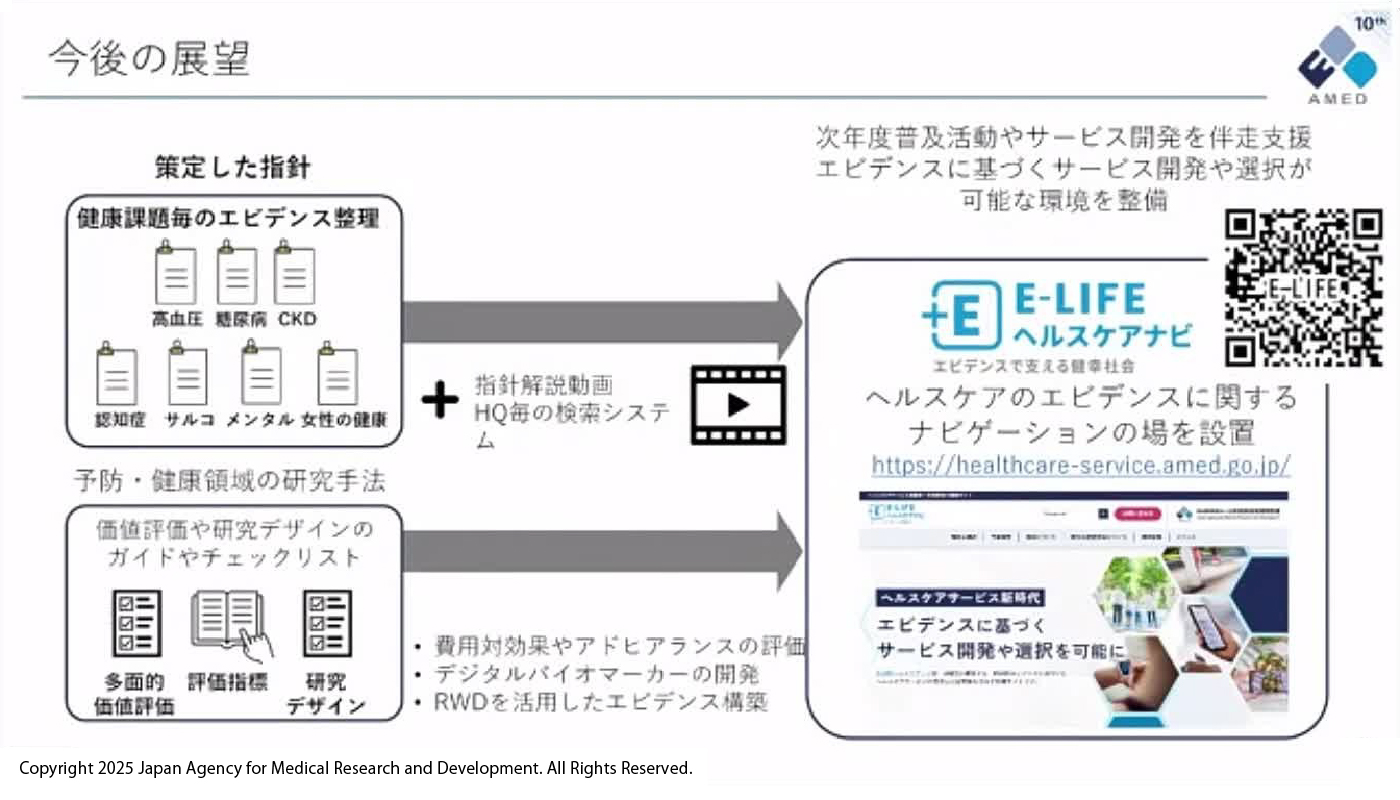

「指針は完成次第、ヘルスケアのエビデンスに関するナビゲーションの場として設置したポータルサイト『E-LIFEヘルスケアナビ』(図7)に掲載していく」と阿野氏。サービス事業者がサービスや製品を開発する際、また健康経営を実施する企業がサービスを選択する際に参考にしてもらえるよう呼びかけた。